タグ: jp

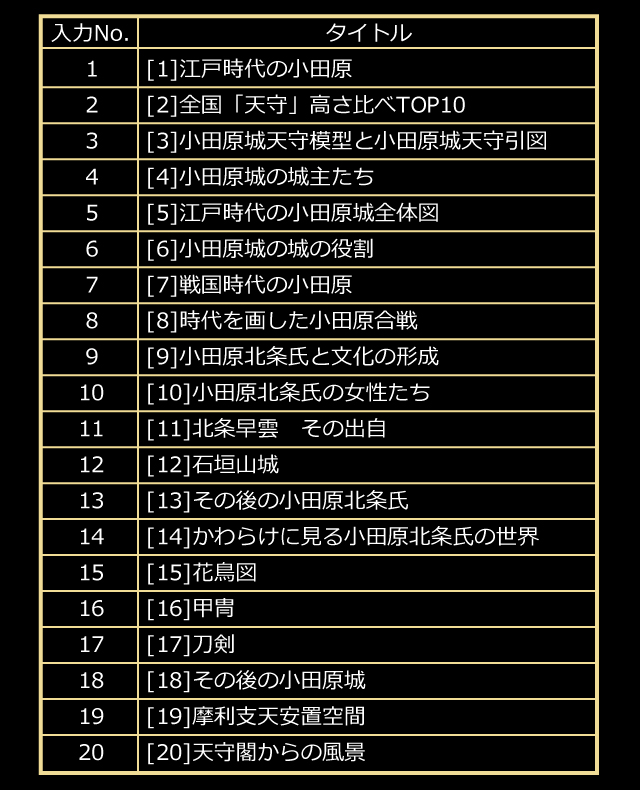

[20] 天守閣からの風景

西側に見えるのが、箱根火山により形成された箱根の山塊です。矢倉ケ獄・猪鼻ケ獄・駒ヶ岳・冠ケ岳・二子山・苅野岳・石垣山・土肥杉山の十山は、天守七尊とともに諸山十尊と呼ばれて信仰されていました。また、現在は、南には相模湾に浮かぶ伊豆大島、東から北側にかけては房総半島・三浦半島・丹沢の山脈を望むことができます。

[19] 摩利支天安置空間

江戸時代、小田原城天守には摩利支天を含む天守七尊が安置されていました。小田原城天守模型等の調査により、天守最上階にはこれらの仏像を安置し、祀る空間が設えられていたことがわかりました。今回の改修工事に伴い、小田原産の材木・小田原の職人により天守閣最上階に摩利支天安置空間を復元しました。

[18] その後の小田原城

明治維新を迎え、小田原城は廃城となります。その後は陸軍省や宮内省の管轄となる時代を経て、神奈川県・小田原市の所有地となりました。用途も様々に変遷し、現在は小田原城址公園として都市公園・国指定史跡となっています。小田原城は、新たな地域の中心として、今も多くの人々に愛されています。

[17] 刀剣

戦国時代の小田原には、「小田原相州」と呼ばれる刀工がいました。綱廣・綱家・康春などは代表的な名工で、義助はその師匠筋にあたるとされています。この他、藤原清平などは小田原ゆかりの刀工です。現在小田原城には、多くの刀剣が保管されており、常盤木門SAMURAI館でも展示しています。

[16] 甲冑

小田原北条氏の流れを汲む、河内狭山藩北条家に伝わった腹巻です。細部の特徴から、戦国時代末期のものと考えられており、時代背景からは河内狭山北条家の祖となる北条氏康五男北条氏規が着用したものではないかと考えられています。

[15] 花鳥図

小田原城二の丸御屋形の正面玄関を飾っていたと言われる杉戸絵で、小田原藩お抱え絵師、岡本秋暉が描いたものです。岩に孔雀・桑の木に鳥、鯉に松藤・梅花の4種類の図柄があります。鯉に松藤図のように、杉の木目を水面に見立てるなど、杉戸の特徴を匠に取り入れた技巧が見られます。

[14] かわらけに見る小田原北条氏の世界

かわらけとは、武家社会において儀式や宴会で使われる素焼きの器です。関東地方のかわらけはロクロで成形されるものが主体ですが、小田原北条氏は、手びねりで作る京都系の技術で作られたかわらけを用いていました。これらのかわらけは「小田原物」と同様に、領国内で珍重されて用いられました。

[13] その後の小田原北条氏

小田原合戦後、参陣した武将は国許へと帰り、自国の整備を進めます。その中には、小田原合戦での小田原城の堅固さを評価し、城郭に総構を構築するものもありました。秀吉が造った京都の御土居をはじめ、岡山城・駿府城などはその代表例として著名です。

[12] 石垣山城

1590年4月6日、箱根早雲寺に本陣を構えた豊臣秀吉は、小田原城を見下ろす笠懸山への築城を命じます。そして、秀吉は笠懸山周辺の樹木の伐採を命じ、6月26日に本陣を移しました。82日間で築かれたこの城は、一夜にして築かれたように見せかけたことから、石垣山一夜城と呼ばれるようになりました。